自分を否定してしまいがちなあなたへ

「自分は陰キャだから」「なんでこんなにネガティブなんだろう」

自分は静かな場所が好きで、大勢の飲み会は疲れる。ポジティブな人を見ると、自分がどんより見えてしまう。

世の中は「ポジティブで明るい人」がもてはやされ、「陰キャ」は何かと肩身が狭く感じることもあるでしょう。

そんな「陰キャ」「内向型」「ネガティブ思考」な自分に、モヤモヤしている方へ。実は、私自身もまさにそんなタイプでした。長年内向型でネガティブな性格にコンプレックスを感じてきました。

そんな生きづらいと感じていた私が人生は楽しいと考えられるようになった考え方の一つを紹介します。

- 【原因】陰キャは“特徴”であり“欠点”ではないが、ネガティブ思考になりやすい

- 【ポイント】ポジティブ思考至上主義ではなく、“メンタルの整備・強化”が大切

- 【対策】すぐ出来る3選を紹介

- 【効果】最終的な効果は、成果が出る・ストレスが減る・満足度が高まる・フロー状態になりやすい

※あくまで私の経験談ですので個人差はあります。

記事を書いている人

私は元“機械保全士”という、工場の設備トラブルの“予兆”や“構造的なエラー”を探して対処していた為、理屈と現実重視の世界で生きてます。スピリチュアル的な解釈は信じないし、根性論も苦手。

でもそんな私だからこそ、“脳のしくみ”という視点から行動のメカニズムを考えることに注目し、心の不調も「整備できるもの」として捉える視点が生まれました。

そして、脳の仕組みや感情の扱い方を知るうちに、気づいたんです。

私たち陰キャの繊細さは“弱さ”ではなく、“高精度な構造”なんだ。

“メンタルを整備、強化する”という視点に切り替えるだけで、

生きづらさは大きく減らせる。

この記事では、「陰キャでつらいと悩む人」に向けて、自己否定をやめて前向きに生きるための考え方や方法を、脳科学・心理学の情報をベースに、私自身の経験も交えながらお伝えします。

結論

陰キャの人の多くは内向型(内向的)+ネガティブな思考をしている人が多いと考えています。

陰キャがつらいと感じるのは“陽キャと比べてしまう”、または“場の空気になじめない自分を嫌ってしまう”など内容は様々ですが「自己否定」をすることでそう思ってしまうのではないでしょうか?

陽キャを無理に演じるでもなく、外向型(外向的)を無理に演じるでもなく、やるべきことは内向型+ネガティブな思考のくせを活かすことだと私は考えます。(ネガティブ思考は、視点を変えると“慎重・深く考える力”)

その為に必要なことはメンタルを整備・強化することになります。

【ざっくり整理】「陰キャ」「内向型」「ネガティブ」の違い

陰キャでつらい人はここで言う「ネガティブ」をどうにかする必要があると私は考えます。

🧠 比較:視点の整理

| 視点 | 特性の焦点 | 例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 陰キャ/陽キャ | 雰囲気・対人傾向 | 静か・控えめ/明るい・活発 | 世俗的・SNSなどで使われやすい |

| 内向/外向 | エネルギーの回復法 | 一人で回復/人といて元気 | MBTIや心理学で分類される傾向 |

| ネガティブ/ポジティブ | 情報・感情処理の傾向 | 慎重・悲観的/前向き・楽観的 | 扁桃体やドーパミン系に影響 |

もっと噛み砕いて説明すると…

- 「ネガティブ」=思考の傾向や一時的な“心の状態”

- 「陰キャ」=外見や印象から見られる“キャラ付け”

- 「内向型」=元々の“気質”や“エネルギーの向き”

【なぜ?】陰キャ脳は“精密機械”だった:外向型との違いを整理

内向型(Introversion) と 外向型(Extraversion) という概念は、心理学者カール・ユング(Carl Jung) によって提唱され、現在もMBTIなどタイプ分類で影響を与えているとされています。

🧠 比較:外向型と内向型の脳の違い

| 特性 | 内向型 | 外向型 |

|---|---|---|

| 報酬系 | セロトニンによる安定を好む | ドーパミンが活発 |

| 情報処理 | 刺激に敏感で深く考える | 反応が早く刺激を求める |

| エネルギー源 | 一人の時間・思索 | 外からの刺激・人との交流 |

| 興味・関心 | 自分の内面の世界に焦点 | 外部の世界に関心 |

ひろのぶ

ひろのぶ内向型は、まるで高感度センサーを搭載した繊細な機械。 強い反応を見せるのは、壊れているからじゃなく、精密すぎるからです。

【なぜ?】陰キャ・内向型がネガティブになりやすい理由

「陰キャ=ネガティブ」と言われがちな理由には、生まれつきの脳の特徴や気質が関係していると言われています。

■ 内向型は“刺激に敏感”なタイプ

内向型の人は、以下のような傾向があります

- 音や光などの刺激に敏感

- 人と話した後にどっと疲れる

- 感情や空気を強く察知する

- 深く物事を考える

こうした特性のため、日常的に多くの刺激を“ストレス”として受け取りやすく、結果としてネガティブな気分に陥りやすい傾向があると言われています。

根拠

下記研究では内向型と外向型で実際にその差が結果として出ており、やはり内向型は刺激に敏感であると考えられます。

引用:内向性神経症,外向性と安定性でそれぞれ共通する生物的機構があると仮定できるかもしれない.それを刺激希求性で考えると,神経系が刺激に対して敏感だから容れない(前 者),鈍感(後 者)だから受容するという形と考えても良かろう.そして敏感な系は少量の刺激でも反応にエネルギーが費やされ,疲労しやすい特性ではないかと推測される.

石橋基範, & 吉田倫幸. (2002). 脳波による刺激応答特性のタイプ分類. 人間工学, 38(Supplement), 528-529.

https://doi.org/10.5100/jje.38.Supplement_528

■ 脳の仕組み:危険察知センサー

扁桃体は“危険察知センサー”として機能し、体に逃走や緊張の準備をさせる役割を持つとされ、これは私たちの命を守るために進化してきた仕組みと言われています。

- 扁桃体:恐怖・怒り・不安に即反応する“警報装置”や“危険察知センサー”

- 前頭前野:扁桃体の暴走を抑える“冷却装置”

内向型の人はこの連携が繊細で、反応が過敏になりやすい傾向があります。

つまり、ネガティブ思考=欠陥 ではなく、 あなたの脳はちゃんと仕事をしているということで、危険を回避するために、脳が不快な体験を重点的に記憶する。

精密な装置ゆえに即反応して「過熱」や「緊急停止」が起きやすいのです。

参考:田積 徹,文教大学 人間科学部 心理学科,扁桃体、2025/4/1

https://bsd.neuroinf.jp/w/index.php?title=%E6%89%81%E6%A1%83%E4%BD%93&oldid=29791

■ 脳の仕組み:ネガティブな記憶は強く残る

人間の脳には心理学用語で「ネガティビティバイアス(negativity bias)」と呼ばれる性質があります。これは、認知バイアスのひとつで、アメリカの心理学者ダニエル・カーネマンらは、ネガティブな変化に敏感な人の性質が、様々な経済行動に影響を与えていることを明らかにしています。

これはポジティブな出来事よりもネガティブな出来事のほうが、より強く・長く記憶に残りやすいという傾向です。

そしてこの仕組みは、実は“性格の弱さ”ではなく、脳の進化の過程で獲得された防衛反応の一つとされています

🔍 なぜネガティブな記憶が残りやすいのか?

危険な体験や不快な出来事を脳が強く記憶するのは、生き残るための工夫と言われており、たとえば原始時代、ある場所でケガをした経験があれば、「次はあそこに行かないようにしよう」と記憶しておくことが、命を守ることに直結していたと考えられます。

危険や損失を記憶に残すことで、私たちが生存する上でのリスクを避けやすくするため適応した対応であると言えます。

- 過去に経験した「不安」や「恐怖」が、未来の判断や行動に強く影響する

- それが積み重なると、自己防衛的に「ネガティブ思考」が癖になってしまう

つまり、「陰キャだからネガティブ」なのではなく、内向型の人は危険察知センサーが繊細な為、脳の仕組みとしてネガティブになりやすい傾向があるということです。

根拠

平岡清志. (1989)いわく内向型の方が光刺激に対して反応する傾向があると結果が出ており、内向型は刺激に敏感に反応して条件づけられ易いと考えられます。心理学における条件付けとは、特定の刺激と反応を結びつける学習の一形態です。

参考:平岡清志. (1989). 反応時間および眼瞼条件づけに及ぼす内向者と外向者の信号刺激に対する構えの差の効果. 教育科学セミナリー, 21, 8-13.

https://core.ac.uk/download/pdf/288123219.pdf

🧠脳を工場で例えると?

- 通常時:センサーが敏感で、異音・異常を素早く検知!

- 異常時:センサー過敏で「過検知」も起きやすい

- トラブル予兆:まだ正常値だが、またセンサーのが反応するのではないかと不安が付きまとう

【利点】それぞれの思考傾向にはメリットとリスクがある

ネガティブな自分を責めてしまう人は多いですが、実はネガティブ思考にはメリットも多数あります。

✅ ネガティブ思考のメリット

- リスク管理能力が高い

→ 失敗を避けるための予測力がある - 反省と改善を繰り返せる

→ 成長に繋がるサイクルを持てる - 共感力が高く、優しい

→ 苦しさを知っているから人に寄り添える - 現実を直視できる

→ 問題を楽観視せず、着実に対処できる

⚠️ ポジティブ思考の落とし穴

一方で、ポジティブ思考が持てはやされすぎて「陰キャは損」と感じている人もいるでしょう。

でも、ポジティブにも落とし穴はあります。

- 現実逃避になりがち

→ 問題を見ない・対処しない - 感情を押し殺す

→ 本当は不安でも「大丈夫」と言い続けて苦しくなる - 共感力の欠如

→ 他人の悩みに寄り添えないことがある

目指すべきは「メンタルが整備・強化された人」になること

大切なのは、「ポジティブにならなきゃ」と無理をすることではありません。

私がオススメしたい本当に目指すべきは、ネガティブ思考のメリットを活かした“メンタルが整備・強化された人”になることです。

💪 メンタルが整備・強化された人とは?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自分の感情を理解する | 抑え込まず、受け止めて整理できる |

| ネガティブを活かす | 反省し、改善して前に進む |

| 現実を受け入れる | 理想だけではなく、今を見つめられる |

| 行動し続けられる | 小さくても「前へ」進める |

| 自己肯定感がある | 弱さを受け入れ、それでも自分を大切にできる |

簡単に言うとネガティブ思考で気付いた・・・「気付けるという利点」を生かしてそこからまず受け止める、そして反省して、改善点という現実に焦点を当てて、前へ進む。そして自分の弱さも性格も全て受け入れ自分を大切にするということになります。

感情を理解し、改善と成長を繰り返す人が「強い人」。

ポジティブかネガティブかではなく、どう“自分を扱えるか”が大切だと私は考えます。

🧠脳を工場で例えると?

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自分の感情を理解する | センサーが、異音・異常を検知しても慌てず現状把握 |

| ネガティブを活かす | ネガティブという視点だからこそ機械故障の原因に“気付ける”。応急処置をして終了ではなく、再発防止の為に改善する |

| 現実を受け入れる | 理想を語るのでなく、起こっている現実(機械故障)を受け入れて“今できること”をする |

| 行動し続けられる | 理想の設備に向かって“スモールステップ”で1つ1つ改善していく |

| 自己肯定感がある | 他社は他社、自社は自社で弱さも強さもあると受け入れる |

メンタルは目に見えないので分かりにくいですが、工場として例えるとやっていることはシンプルです。そしてメンタルも工場も適切な対応をしていくことで徐々に整備され稼働状況が良くなっていきます。

【効果】メンタルが整備・強化された効果

ネガティブとポジティブの良いとこ取り

日常生活に及ぼす影響を簡単にまとめると下記になります。ネガティブとポジティブの良いとこ取りといったイメージです。

- 【成果】行動して反省と改善をし、成長するので成果が出る。

- 【ストレス】問題があった時、乗り越える為の挑戦と反省、そして成長する。乗り越えられなくても成長できたと考えるのでストレスにならない。

- 【満足度】成長することで自分に自信がつき、自分の行動に迷いが無くなる為、人生の満足度が高くなる。

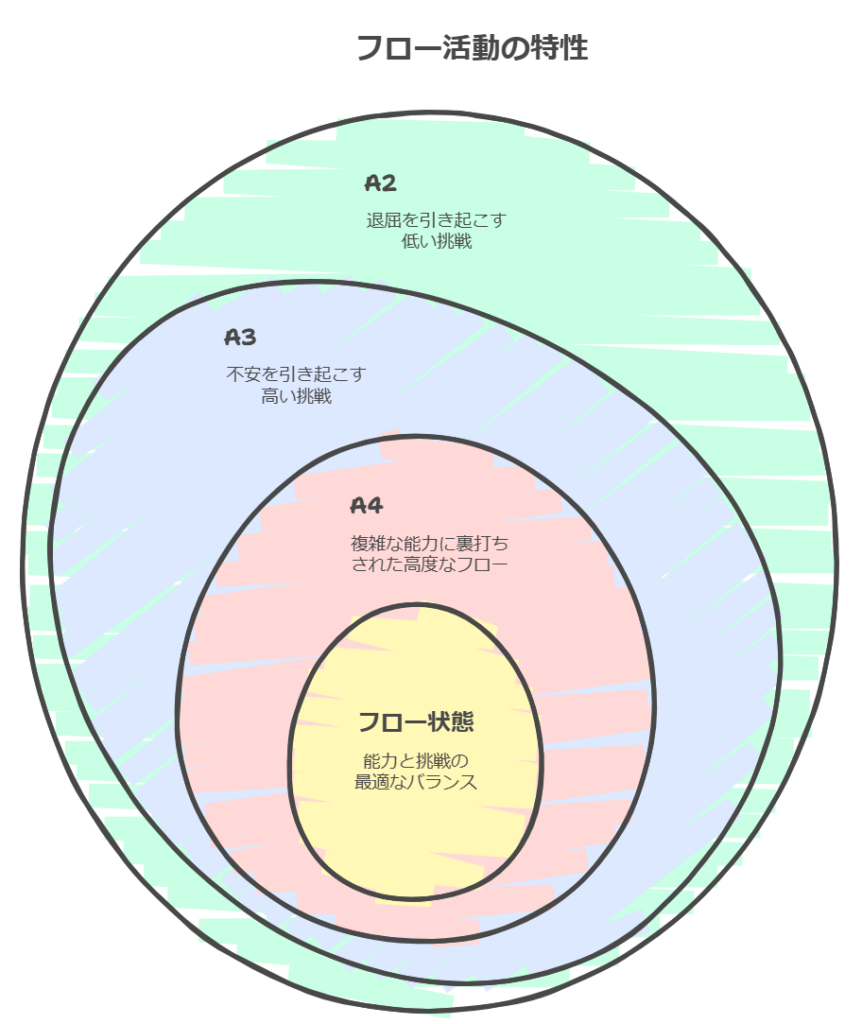

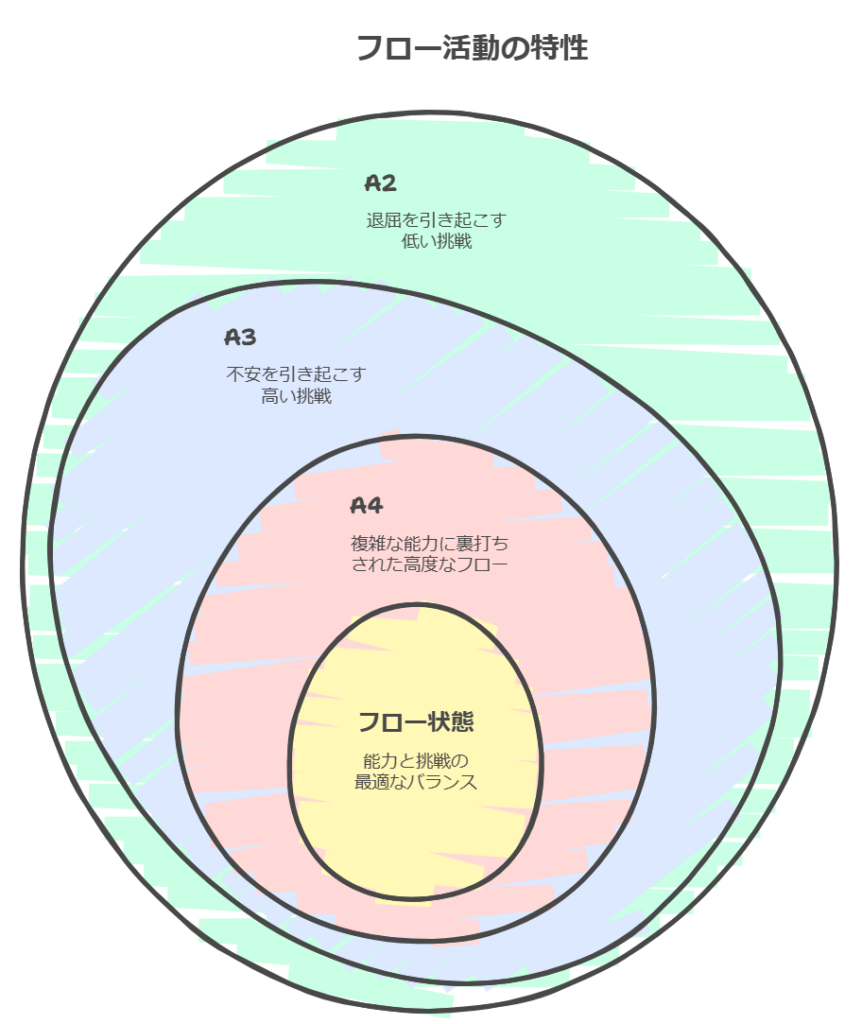

「フロー」と呼ばれる集中状態

私たち陰キャ・内向型の人がメンタルが強くなると外向型の人と比べてとある効果が期待できると考えられます。それは「フロー」と呼ばれる集中状態に入りやすくなります。

よくゲームとかの話ではないのかと勘違いされるのですが、現実的に「フロー」や「ゾーン」と呼ばれるものが理論的に研究されており、フローとは内発的に動機づけられた自己の没入感覚を伴う楽しい経験を指します。

フロー状態の条件

フロー状態になる為には「不安」でもなく「退屈」でもない自分の能力に合った「丁度いい挑戦」であることが条件とされています。ですのでメンタルが整備・強化されると「不安」が少なくなりますのでフロー状態に入りやすくなります。

フロー状態の効果

- パフォーマンスの向上

フロー状態にあるとき、人は通常よりも高い集中力を発揮し、タスクに対する効率が向上します。これにより、仕事や学習の成果が向上することが期待されます。

- 創造性の向上

フロー状態では、思考が自由になり、創造的なアイデアが生まれやすくなります。新しい視点や解決策を見つける手助けとなります。

- ストレスの軽減

フローに入ることで、日常のストレスや不安から解放され、心の平穏を得ることができます。没頭することで、ポジティブな感情が増加し、全体的な幸福感が向上します。

- 自己成長の促進

フロー状態は、自己の限界を超える挑戦を促し、スキルの向上や自己成長を助けます。これにより、自己効力感が高まり、さらなる挑戦への意欲が生まれます。

参考文献:浅川希洋志. (2009). 効果的 e-Learning のためのフロー理論の応用. 日本 e-Learning 学会誌, 9, 4-9.

https://doi.org/10.32144/jela.9.0_4

なぜ内向型は「フロー」状態になりやすいのか

簡単に言うと“自発的に行う行動であれば陰キャは好感度センサーだからこそ刺激的で楽しくなる可能性が高い”ということであると考えられます。

“内向型は“刺激に敏感なタイプ”で話したように、私たちは日常的に多くの刺激を“ストレス”として受け取りやすく、結果としてネガティブな気分に陥りやすい傾向があります。

ですがこれは言い換えると“ストレス”として受け取らないようにすれば「丁度いい刺激」となり、外向型の人からすればなんの変哲もない毎日でも私たちにとっては「程よい刺激のある日常」にすることが出来ます。

外向型の人は刺激が足りないことが多い為、より大きな刺激を求める、つまり報酬を求める傾向があります。それに比べて内向型の人は好感度センサーですので退屈と感じづらい、報酬が無くても継続する力があるという傾向があり、単純作業などでは外向型の人と比べて内向型の人は継続して作業ができる傾向があるという実験結果があります。

ですのであとはそれが自発的に動機付けられたものであれば、「フロー」状態、つまり集中状態を生み出すことができやすいのではないかと考えられます。

引用:刺激作用の低い単純な課題のもとでは外向者は内向者ほどに耐えられず、それゆえ刺激に対する構えが劣り、特に光刺激のように剌激への注意を必要とする事態では、内向者と外向者の構えの差異が遂行に影響しやすいことを示している。

平岡清志. 反応時間および眼瞼条件づけに及ぼす内向者と外向者の信号刺激に対する構えの差の効果.

https://core.ac.uk/download/pdf/288123219.pdf

【実践リスト】整備・強化されたメンタルをつくる3つの習慣

今すぐ簡単にできる習慣3選を紹介します。

| やること | 効果 | 理由 |

| ① 深呼吸+体に意識を向ける | 緊張が和らぎ、不安が減る | 自律神経を落ち着かせると脳の暴走が止まる |

| ② モヤモヤを言語化(書く・話す) | 感情が整理され、冷静になれる | 前頭前皮質を活性化し、脳の処理負荷を減らせる |

| ③ 意識的に“何もしない時間”を作る | 思考のオーバーヒートを防げる | 脳の情報処理量を適切に保つことで、感情の安定がしやすくなる |

私が実際に行った実践リストで、まずは簡単なところから始めて、徐々にやれることを増やしていくと楽に身に付きます。

今回紹介させてもらった内容はステップ1、まずは冷静になる方法になります。

その他方法は別の記事で解説していますので良ければそちらをご覧ください。

【一言】成長するメンタルが、人生を変えていく

自己肯定感の低さ、生きづらさ、他人と比較しての苦しみ——

その多くは、「ネガティブな感情=悪」と思ってしまう誤解から生まれます。

でも実際は、

ネガティブな思考を否定する必要はない。

ネガティブから学び、活かせるなら、それは“強さ”となり

強いメンタルとは整備・強化された“安定した工場”のようなもの

【まとめ】陰キャ・ネガティブな自分を“扱える人”になろう

- 【原因】陰キャは“特徴”であり“欠点”ではないが、ネガティブ思考になりやすい

- 【対策】すぐ出来る3選を紹介

- 【効果】最終的な効果は、成果が出る・ストレスが減る・満足度が高まる・フロー状態になりやすい

ポイントとしては下記になります。

- 陰キャは“特徴”であり“欠点”ではない

- ネガティブ思考は脳の仕組みと気質によるもの

- ポジティブ至上主義ではなく、“メンタルの整備・強化”が大切

- 感情を理解し、改善と成長を繰り返す人が「強い人」

- 「強い人」はネガティブとポジティブの良いとこ取り

- 内向型+「強い人」はフロー状態になりやすい

最後に:あなたに伝えたいこと

正直、昔の私は「陰キャ・内向型・ネガティブ」で自分が嫌いでした。

「ポジティブになれ」と人から言われても、そうなりたいわけでもないし、ただただ苦しかった。

でも、「メンタルを整備・強化する」という視点を持ってから、少しずつ生きやすくなりました。

自分を無理に変えるのではなく、自分を理解し、特徴をうまく扱えるようになる。

それだけで人生は変わります。

あなたがこの記事を読んで、少しでも「今の自分でも大丈夫かも」と思えたら、とても嬉しいです。

ここまで読んでくださってありがとうございます。

関連記事(おすすめ)

- ▶︎ [ネガティブ思考を活かす5つの方法とマインドセット](準備中)

- ▶︎ [内向型人間がストレスとうまく付き合う技術](準備中)

- ▶︎【保存版】陰キャ気質を「強み」に変える脳内リセット術(準備中)

- ▶︎ネガティブ脳から“抜け出す”には?深層心理と脳回路の再配線(準備中)

このサイトが大切にしていること

このサイトでは、「生きづらい世界と感じていたが、世界は思考の製造方法で変えることができる」ことを私自身の経験と脳科学や心理学の情報をベースに発信しています。よければ他の記事も覗いてみてくださいね。

参考・出典

- 冨高, 辰一郎.(2013年3月). ネガティビティバイアス[negativity bias]. 時事用語辞典. https://imidas.jp/genre/detail/F-133-0080.html

- 岡田顕宏. (2008, September). 表情認知の個人差に関する実験的研究~ 外向-内向および特性情動知能との関係について~. In 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第 72 回大会 (pp. 3EV188-3EV188). 公益社団法人 日本心理学会.

- 田積 徹,文教大学 人間科学部 心理学科,扁桃体、2025/4/1

- 平岡清志. 反応時間および眼瞼条件づけに及ぼす内向者と外向者の信号刺激に対する構えの差の効果.

- 浅川希洋志. (2009). 効果的 e-Learning のためのフロー理論の応用. 日本 e-Learning 学会誌, 9, 4-9.